成功・失敗事例から学ぶCBM導入ポイントについて徹底解説【状態基準保全の具体的な実践例】

更新日:

保全業務の効率化を目指して、BM・TBMからCBMへの移行を検討する企業が増えていますが、実際にCBMはどのような現場で使われているのだろう?といった悩みをお持ちの方もおられるでしょう。

近年では、政府・地方自治体が導入を推奨していたり、IoTセンサー・AIの発展がCBM導入を後押ししているといった背景もあります。そんなCBM導入の効果や課題を実感するには、やはり実際の導入事例を確認することが重要です。

本記事では、CBMの導入事例をもとに成功要因や導入時の注意点について具体的に解説します。あわせて、導入・運用の失敗を防ぐためのポイントや導入時の課題への対策方法についても紹介しています。

はじめてCBMを検討する企業や情報収集中のご担当者にとって、導入のサポートとなる内容をお届けしています。ぜひ最後までご覧ください。

BM・TBMよりも効率的な保全業務を実現するCBMとは?

保全業務の効率化を目指す企業の間で、CBMの導入が注目されています。CBMは設備の状態をリアルタイムで監視し、異常の兆候が現れた段階で適切なメンテナンスを行う手法です。これにより、従来のBMやTBMでは避けられなかった無駄やトラブルを回避できます。

CBMとの違いは、以下のように整理できます。

| 手法 | 概要 | 主なメリット | 主な課題 |

|---|---|---|---|

| BM | 故障・異常が発生してから対応する |

|

|

| TBM | 時間や使用回数を基準に、定期的にメンテナンスを行う |

|

|

| CBM | 設備の状態を監視し、異常兆候があれば対応する |

|

センサー導入やデータ分析体制の整備が必要 |

CBMは最適なタイミングを見極めメンテナンスを実施できるという点で、BMやTBMに比べて効率的かつ柔軟な運用が可能です。

近年では、IoTやクラウド・AIが以前よりも発展したことでCBMの精度も向上しており、大規模な製造設備はもちろん、中小企業でも導入のハードルが下がりつつあります。

各保全手法の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。CBM導入を検討されている方は、あわせてご覧ください。

まとめ

CBMは設備の状態をもとに最適なタイミングでメンテナンスを行う保全手法です。BMやTBMの課題を補い、ダウンタイムの削減や効率的な保全活動を実現します。

CBM導入の成功事例の紹介

CBMはさまざまな業種・設備で導入が進んでいます。この章では、CBMによって実際に設備異常の早期発見やメンテナンス効率の改善を実現した企業の成功事例を紹介します。

VHERME(ベルム):回転機器の振動・超音波センシング全般に対応可能

VHERMEは当社が展開しているMONiPLAT CBMソリューションの1つです。振動や超音波といった物理的な信号をセンサーで捉え、AIが設備の状態をリアルタイムで解析することで、異常の兆候を早期に把握できます。

最大の特長は、正常運転時のセンサーデータを基にAIが自動でしきい値を設定し、継続的な再学習によって判定精度を高められる点です。これによって設備や機器のダウンタイムを削減し、不要な部品交換や人員稼働の最適化に貢献します。

VHERMEは主に、真空ポンプ・タービン・冷凍機・圧縮機などの連続動作機器に対応しており、製造業やプラント業界など、設備稼働率の維持が重要な現場に適しています。

今後、バルカーではMONiPLATのCBMソリューションをさらに拡充していく予定です。たとえば、作動油の状態変化からパッキンの劣化兆候を検出する「SealMote(シールモート)」や、産業用バルブの劣化を可視化する「VALVESTA(バルベスタ)」といったサービスも展開準備を進めています。いずれも、IoTとセンシング技術を組み合わせた高精度な状態監視を実現するものです。

バルカーのCBMソリューションは、保全業務のスマート化を目指す企業にとって、有力な選択肢のひとつといえるでしょう。

East-i:鉄道設備の状態監視を自動化するスマートメンテナンスシステム

East-iはJR東日本が運用する電気・軌道総合検測車です。架線やレールといった鉄道インフラの状態を自動的に監視・評価するために開発されました。

このCBMシステムでは、車両に搭載したカメラで撮影した設備映像をもとに、AIが劣化や異常の兆候を自動判定します。特に、架線のたるみや金具の変形などの微細な異常を検知しやすく、目視検査に比べて見落としを大幅に削減できるのが特長です。

従来の検査では、夜間に高所作業車を走らせて人手で点検する必要があり、労働負荷や人為的ミスのリスクが課題となっていました。East-iの導入によって定期検査の効率化だけでなく、安全性や保全の質が向上し、鉄道の安定運行に寄与しています。

この事例は、鉄道業界におけるCBMの好例といえるでしょう。点検の自動化によって現場の省力化を図りつつ、異常の早期発見によって事故の未然防止を実現しています。

MainGATE / MSPC:複数変数の相関を解析して設備異常の兆候を早期に検出

富士電機が提供するMainGATE / MSPCは、製造業における品質改善・設備保全を支援する多変量解析ツールです。温度・圧力・流量など、複数のプロセス変数を統計的に解析することで通常の監視では見落とされがちな微細な異常の兆候を高精度に捉えることができます。

正常時の稼働データから基準となる正常モデルを構築し、それをベースに異常検知を行います。単一のしきい値監視に比べて柔軟性が高く、複数要因の同時変化による不良やトラブルを予兆段階で把握することが可能です。

化学・食品・自動車・医薬品業界など、多くのセンサーデータを用いる連続生産・バッチ工程の現場を中心に導入されています。とある化学メーカーでは、スクリュー摩耗の早期発見や保全対応の自動化を実現し、これまで人手に頼っていた設備監視の負荷が軽減され、稼働率の向上とメンテナンス工数の削減につながったと報告されています。

また、既存の設備に後付けで導入することも可能なため、現場の業務を止めずに段階的なCBMの実践を後押しする有力なソリューションといえるでしょう。

まとめ

CBMは製造業だけでなく鉄道業界など幅広い現場で導入が進んでおり、故障の予兆検知やメンテナンス効率化を実現しています。実例を知ることで、自社導入時のイメージがより具体化します。

CBM導入における課題と失敗を避けるための対策

CBMは、従来のBMやTBMよりも効率的な保全を実現できる手法ですが、導入初期にはいくつかの障壁があります。この章では、導入時に企業が直面しやすい主な課題を整理し、それぞれに対する対策についても紹介します。

導入コストや初期投資の負担が大きい

CBMの導入には、設備の状態をモニタリングするためのIoTセンサーやデータ収集・解析基盤の整備などが必要です。これらを一度にすべて準備しようとする場合、特に中小企業にとっては大きな初期負担となります。

この課題に対しては段階的な設備導入がおすすめです。たとえば、故障時の影響が大きい設備から優先的に導入することで、リスクを抑えながら効果検証が可能になります。

また、国や自治体による補助金制度の活用も有効です。以下のような支援制度を利用することで、初期投資のハードルを下げることができます。

出典:[ サービス等生産性向上IT導入支援事業 『IT導入補助金2025』の概要 / 経済産業省 中小企業庁 ]

出典:[ デジタル田園都市国家構想交付金申請支援トップ / 内閣府 ]

出典:[ 令和7年度「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」に係る補助事業者(執行団体)の公募について / 経済産業省 資源エネルギー庁 ]

CBMに必要な専門知識・スキルが不足している

CBMはデータ収集や分析、判断に一定の専門知識を要するため、従来のBM・TBMに慣れた現場にとってはハードルが高く感じられることもあります。特に中小企業では、専任の人材確保が難しいという声も多く聞かれます。

この課題への対策としては、初期段階は外部専門家の力を借りながら、徐々に内製化を進めることが現実的です。コンサルやセミナー、オンライン研修を通じて知識を吸収し、自社の保全担当者を段階的に育てていく方針が推奨されます。

社内での理解不足や導入への抵抗がある

保全業務の変革に対して、現場のベテラン社員や管理職から抵抗があることはよくある話です。これまでのやり方で支障はない、余計な手間が増えるのでは、などの不安の声が導入の障壁になるケースも少なくありません。

社内でなかなか理解が得られない場合、段階的なパイロット導入が効果的です。まずは一部設備でCBMを試験運用し、改善結果を「見える化」したうえで展開することで社内の理解も得やすくなります。

また、他社の導入事例を紹介したり、現場の不安や疑問に丁寧に対応する双方向のコミュニケーションも欠かせません。

投資効果の見通しが立てにくい

CBMは予防保全によって事故を未然に防ぐ仕組みのため、従来のような成果指標が立てにくく投資回収に関する疑問を持たれがちです。実際にCBMを導入したからと言っても、すぐに利益に直結するということはありません。

このような懸念には、コスト削減の成果を可視化しやすい項目から導入することが有効です。たとえば、定期点検の頻度削減やダウンタイムの回避、予備部品の在庫最適化などによる運用コスト削減は、CBM導入による改善が数字で示しやすい領域です。

これらをベースに、ROI(投資利益率)を算出して経営層と共有することで、プロジェクトの継続性を確保しやすくなります。

まとめ

CBM導入にはコスト面やスキル不足、社内の理解など多くの課題がありますが、段階的な導入や補助金の活用、社内教育などの工夫によって着実な実装が可能です。

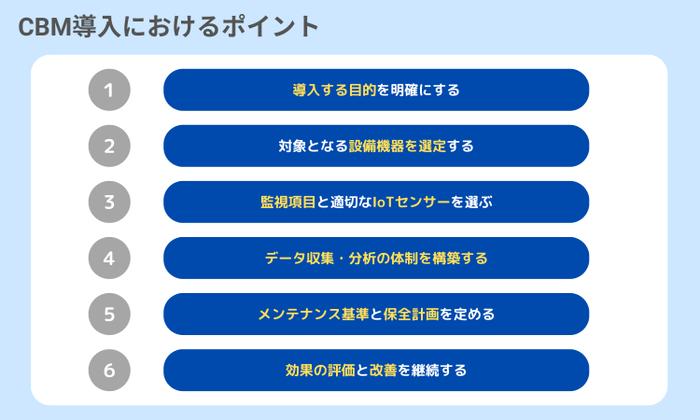

CBM導入におけるポイントと注意点

CBM導入によって得られるメリットを最大限に発揮するためには、導入前から計画的に進めることが不可欠です。この章では、スムーズな導入・運用のために押さえるべき基本ステップを整理してご紹介します。

導入目的を明確にする

まず初めに「CBMで何を達成したいのか」を明確にしておくことが重要です。

たとえば、ダウンタイムの削減やメンテナンスコストの最適化、設備の寿命延長など、目的に応じて設計や監視体制は変わってきます。不明確な目的のまま導入を進めた場合、運用フェーズで迷走するリスクがあります。

対象となる設備や機器を選定する

続いて、CBMの監視対象とする設備・機器を選びます。

すべての設備機器を一気に対応しようとするのではなく、生産工程上の重要度や故障時の影響の大きさなどを基準として、優先順位をつけて段階的に導入する方法が現実的です。

監視項目と適切なIoTセンサーを選ぶ

また、設備機器の種類によって適した監視項目が異なるため、どのような兆候をもとに異常検知と判断するかについても事前に定めておく必要があります。

たとえば、エンジンであれば振動、モーターであれば電流値、ポンプであれば温度、ベアリングであれば潤滑油の状態や回転異常など、それぞれに適したセンサーを設置することで過不足のない監視体制を整えることができます。

データ収集・分析の体制を構築する

先述のIoTセンサーから得たデータは蓄積・分析してこそ価値を発揮します。

近年では、クラウドベースのCBMプラットフォームを活用する企業も増えており、データ可視化や予兆検知などを一貫して対応可能です。このような機能を活用することで、現場負担を抑えながら効率的な運用が実現します。

メンテナンス基準と保全計画を定める

分析したデータにもとづいて、メンテナンスを実施する基準も明確にしておきましょう。たとえば、振動値が通常比の20%を超過した場合に点検したり、潤滑油の粘度が一定値を下回ったら交換するなど、定量的な判断基準を設けることが重要です。

さらに、半年に一度の定期点検や年1回のオーバーホールなど、長期視点での保全計画もあわせて策定する必要があります。

効果の評価と改善を継続する

CBMは導入して終わりではなく、効果検証と改善サイクルの構築が正しい運用のカギです。たとえば、トラブル件数の減少率やメンテナンス工数の削減効果などのKPIを設定し、定期的に見直すことで、保全体制を強化することができます。

このように、CBMの導入には何を、どのように進めるか事前に整理しておくことが重要です。

まとめ

CBM導入の際には、目的設定から設備選定、IoTセンサー配置、データ分析体制の構築まで段階的な準備が不可欠です。運用が開始した後は継続的な評価と改善も重要なポイントとなります。

成功と失敗の実例をもとに、CBM導入の現実的なアプローチを考えよう

製造・鉄道・化学業界など、CBMはさまざまな業界において導入事例があります。成功事例では異常の早期発見やメンテナンス効率の向上に貢献しており、その一方で、失敗事例では初期費用や社内理解に対する対策が重要であることがわかります。

CBM実践のポイント

- 目的の明確化と対象設備の選定:改善したい課題を定め、優先度の高い設備から導入を検討

- 適切なIoTセンサーと監視項目の設定:設備ごとの特性に応じて異常兆候を正しく捉える体制を構築

- データの収集・分析体制の整備:クラウド・AIを活用し、予兆検知および判断精度を向上

- 保全基準と評価サイクルの構築:KPI設定による継続的な効果測定と改善が重要

CBM導入による即時的効果を求める方もおられますが、実際には成功と失敗の両面から学ぶことが求められます。事例を通じて得た教訓を活かし、自社にとって最適なCBMのあり方を見つけることが、継続的な改善と安定稼働への第一歩となるでしょう。

CBM導入を検討するならMONiPLAT

CBMを本格的に始めるには、IoTセンサーで取得したデータをもとに状態を監視し、異常の予兆を捉えて保全に活かせるプラットフォームの存在が不可欠です。

MONiPLATはPCだけでなく、スマホやタブレットからでも手軽に設備の状態を管理できるクラウド型の保全支援システムです。CBMソリューションとしては、振動・超音波を解析する「VHERME」、作動油状態から異常を予測する「SealMote」、バルブの摩耗進行をセンシングする「VALVESTA」を展開しており、多様な設備の予兆検知に対応しています。

まずは保全業務のDXを始める第一歩として、MONiPLATのTBM機能を活用してみるのもおすすめです。20設備までは無料で利用でき、現場に寄り添ったサポート体制も整っています。

将来的なCBM導入に向けて、小さく始めて、大きく育てる選択肢として、MONiPLATをぜひご検討ください。

#タグ

著者株式会社バルカー H&S事業本部

デジタルソリューション部オペレーションマネージャー

藤田 勇哉(ふじた ゆうや)

計測・制御ベンダーにて15年以上セールスエンジニアとして従事し、自動化機器やソリューションの提案を通じてさまざまな業種の製造業の現場の効率化を支援。同時期に石油・化学プラントの定修工事の元請業務を数年に渡り行う事で設備保全の最前線を経験。その後、製造業AIの市場開拓新設部署の立ち上げを行い、新規事業立ち上げの経験と合わせ、製造現場でのAIの利活用についての知見を深める。2023年からは株式会社バルカーに参画し、現在は設備管理プラットフォーム展開における営業面のマネジメントを行っている。