クレーン点検表の作り方&正しい点検手順を解説【無料Excelテンプレート付き】

更新日:

「クレーン点検表の作り方が知りたい」や「無料で使えるテンプレートがあれば便利なのに」など、そんなお悩みを抱えていませんか?

クレーンは重量物を扱う精密かつ危険を伴う機械です。近年では、点検不備が原因の事故も報告されており、日々の点検と記録の徹底がより重要になっています。たとえ小さな不具合でも、対応が遅れれば現場全体の安全に影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、クレーンにおける基本的な点検手順や法令で定められた点検項目をわかりやすく解説します。さらに、誰でもすぐに使える無料のExcelテンプレートもご用意しています。ぜひ、安全な現場づくりの第一歩としてご活用ください。

そもそもクレーンとは?種類と特徴を解説

クレーンとは「荷物を動力で吊り上げ、水平移動も行う機械装置」を指します。クレーン等安全規則により構造や使用基準が定められており、使用状況に応じた適切な点検が義務付けられています。

実はひとくちに「クレーン」といっても多くの種類があり、用途や設置場所によって構造や点検のポイントも大きく異なります。

点検業務を正しく行うためには、それぞれのクレーンの特徴を理解しておくことが大切です。代表的なクレーンの種類を以下に一覧でまとめています。

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 | |

|---|---|---|---|---|

| 天井クレーン | 普通型天井クレーン | ホイスト式天井クレーン | ||

| トロリ式天井クレーン | クラブトロリ式天井クレーン | |||

| ロープトロリ式天井クレーン (セミロープトロリ式を含む) |

||||

| 特殊型天井クレーン | 旋回マントロリ式天井クレーン | |||

| すべり出し式天井クレーン | ||||

| 旋回式天井クレーン | ||||

| 製鉄用天井クレーン | 装入クレーン | |||

| レードルクレーン | ||||

| 鋼塊クレーン | ||||

| 焼入れクレーン | ||||

| 原料クレーン | ||||

| 鍛造クレーン | ||||

| ジブクレーン | ジブクレーン | 塔形・門形ジブクレーン | 塔形ジブクレーン | |

| 高脚ジブクレーン | ||||

| 片脚ジブクレーン | ||||

| 低床ジブクレーン | 低床ジブクレーン | |||

| ポスト型ジブクレーン | ||||

| クライミング式ジブクレーン | ||||

| つち形クレーン | ホイスト式つち形クレーン | |||

| トロリ式つち形クレーン | クラブトロリ式つち形クレーン | |||

| ロープトロリ式つち形クレーン | ||||

| クライミング式つち形クレーン | ||||

| 引込みクレーン | ダブルリンク式引込みクレーン | |||

| スイングレバー式引込みクレーン | ||||

| ロープバランス式引込みクレーン | ||||

| テンションロープ式引込みクレーン | ||||

| 壁クレーン | ホイスト式壁クレーン | |||

| トロリ式壁クレーン | クラブトロリ式壁クレーン | |||

| ロープトロリ式壁クレーン | ||||

| 橋形クレーン | 普通型橋形クレーン | ホイスト式橋形クレーン | ||

| トロリ式橋形クレーン | クラブトロリ式橋形クレーン | |||

| ロープトロリ式橋形クレーン | ||||

| マントロリ式橋形クレーン | ||||

| 特殊型橋形クレーン | 旋回マントロリ式橋形クレーン | |||

| ジブクレーン式橋形クレーン | ||||

| 引込みクレーン式橋形クレーン | ||||

| アンローダ | 橋形クレーン式アンローダ | クラブトロリ式アンローダ | ||

| ロープトロリ式アンローダ | ||||

| マントロリ式アンローダ | ||||

| 特殊型アンローダ | 旋回マントロリ式アンローダ | |||

| 引込みクレーン式アンローダ | ダブルリンク式アンローダ | |||

| ロープバランス式アンローダ | ||||

| ケ-ブルクレーン | 固定ケ-ブルクレーン | 固定ケ-ブルクレーン | ||

| 揺動ケ-ブルクレーン | ||||

| 走行ケ-ブルクレーン | 片側走行ケ-ブルクレーン | |||

| 両側走行ケ-ブルクレーン | ||||

| 両側走行ケ-ブルクレーン | ||||

| テルハ | ||||

| スタッカークレーン | 普通型スタッカークレーン | 天井クレーン型スタッカークレーン | ||

| 床上型スタッカークレーン | ||||

| 懸垂型スタッカークレーン | ||||

| 荷昇降式スタッカークレーン | 天井クレーン型スタッカークレーン | |||

| 床上型スタッカークレーン | ||||

| 懸垂型スタッカークレーン | ||||

| 移動式クレーン | トラッククレーン | トラッククレーン | ||

| 車両積載形トラッククレーン | ||||

| レッカー形トラッククレーン | ||||

| ホイールクレーン | ホイールクレーン | |||

| ラフテレーンクレーン | ||||

| クローラクレーン | ||||

| 鉄道クレーン | ||||

| 浮きクレーン | ||||

| その他の移動式クレーン | ||||

| デリック | ガイデリック | |||

| スチフレッグデリック | ||||

| 鳥居形デリック | ||||

| ジンポールデリック | ||||

各クレーンの詳細や構造に関しては、以下に記載している一般社団法人日本クレーン協会の情報をご参照ください。

クレーンの種類によって点検項目や管理方法も変わっているので、次の章では、実際に行うべき点検内容や法的な義務について詳しく見ていきましょう。

出典:[ e-Gov法令検索 / クレーン等安全規則 ]

出典:[ 一般社団法人日本クレーン協会 / クレーンの種類および形式 ]

まとめ

クレーンは荷物の吊り上げと水平移動を行う機械装置を指し、用途に応じてさまざまな種類があります。点検の精度を高めるためにも、各クレーンの構造や特徴を理解しておくことが重要です。

クレーンの点検とは?安全管理の重要性

クレーンは便利な反面、小さな異常が重大事故につながるリスクを常に抱えています。

実際、令和5年に発生したクレーン関連の労働災害の死傷者数は1,722人であり、前年より128人も増加しています。その一因として、整備不良や点検不足が挙げられます。

このような事故を未然に防ぐには、適切なタイミングで正しく点検を行い、異常を早期に発見・対処することが不可欠です。この章では、点検の義務と頻度、実施のポイントについて解説します。

出典:[ 一般社団法人日本クレーン協会 / クレーン及び移動式クレーンの労働災害発生状況 ]

クレーンの点検は義務?点検の目的と頻度を解説

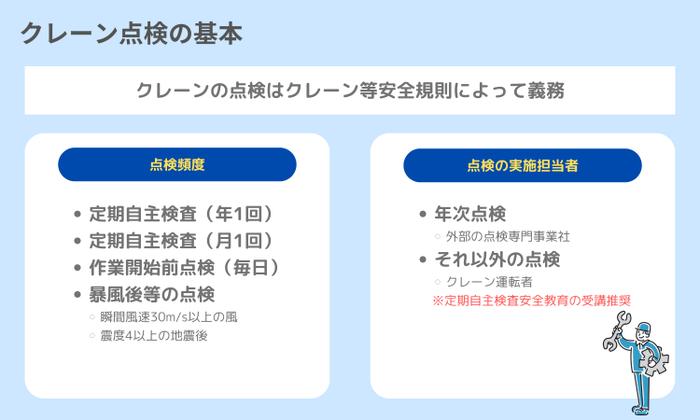

クレーンの点検は労働安全衛生法およびクレーン等安全規則によって義務化されています。点検を怠ると法令違反となり、罰則の対象になることもあります。

特に、吊り上げ荷重が0.5トン以上のすべてのクレーンおよび移動式クレーンは、以下のような法定点検を行う必要があります。

- 定期自主検査(年次点検):1年に1回以上実施(規則第34条)

- 定期自主検査(月次点検):1ヶ月に1回以上実施(規則第35条)

- 作業開始前点検:毎日の始業前に実施(規則第36条)

- 暴風後等の点検:瞬間風速30m/s以上の風、震度4以上の地震後に実施(規則第37条)

なお、年次点検・月次点検・暴風後等の点検については、点検結果を記録し、3年間保存することがクレーン等安全規則第38条で義務づけられています。作業開始前点検のみ記録は任意です。

出典:[ e-Gov法令検索 / クレーン等安全規則 第34条~38条 ]

クレーン点検の実施担当者は誰?役割と責任について

クレーンの定期自主検査に法定資格は必須ではありません。ただし、厚生労働省では検査者に一般社団法人日本クレーン協会が実施する「定期自主検査者安全教育」の受講を推奨しています。

- 定期自主検査(年次点検):専門的な技術や設備が必要なため、外部業者へ委託するのが一般的

- 定期自主検査(月次点検)・作業開始前点検・暴風後等の点検:クレーン運転者が行うこともあるが、定期自主検査安全教育の受講が望ましい

また、法令で義務付けられてはいませんが、日本クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することで、点検実施の証明にもなります。前述した通り、点検記録はクレーン等安全規則により3年間の保存義務があります。点検後は必ず記録を残して管理体制を整えましょう。

まとめ

クレーンの点検は法令で義務づけられており、安全管理の基本です。正しいタイミングと方法で実施し、記録を適切に保存することで事故の予防と信頼性の確保につながります。

クレーンの点検種別と点検項目

クレーンの安全な運用には、法令で定められた4種類の点検を正しく実施することが不可欠です。点検を怠ると、重大な事故や法令違反のリスクにつながるだけでなく、事業の信頼にも関わる問題となります。

この章では、それぞれの点検種別ごとに押さえておくべき代表的な点検項目とチェック内容を解説します。

定期自主検査(年次点検)のチェック項目

クレーンの年次点検はクレーン等安全規則第34条に基づき、年に1回以上実施が義務付けられている法定点検です。

構造や荷重性能の確認など、広範な項目を含むため多くの現場では外部の専門業者に依頼されることが一般的です。また、点検結果は3年間保管することが義務付けられています。

クレーンの年次点検における点検項目は以下の通りです。

| 点検項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 構造・機械・電気部分 | 損傷・変形・摩耗などの有無 |

| ワイヤーロープまたは吊チェーン | 断線・磨耗・腐食・ねじれなどの有無 |

| 吊り具 | フック・シャックル等の損傷・変形・摩耗などの有無 |

| 基礎部分 | クレーン設置基礎部の緩み・ひび割れ・沈下などの有無 |

| 荷重試験 | 定格荷重に相当する荷を用いた荷重試験の実施 |

出典:[ e-Gov法令検索 / クレーン等安全規則第34条 ]

定期自主検査(月次点検)のチェック項目

クレーンの月次点検はクレーン等安全規則第35条に基づき、月1回以上の実施が義務づけられている法定点検です。

クレーン運転者が実施することもありますが、点検者には定期自主検査に関する安全教育の受講が推奨されます。月次点検もまた、記録を3年間保管する義務があります。

クレーンの月次点検における点検項目は以下の通りです。

| 点検項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 安全装置・警報装置 | 過巻防止装置・過負荷警報装置等が正常に作動するか |

| ワイヤーロープまたは吊チェーン | 断線・磨耗・腐食・ねじれなどの有無 |

| 吊り具 | フック・クラブバケット等の損傷、変形、摩耗などの有無 |

| 電気系統 | 配線・集電装置・開閉器・コントローラーの異常確認 |

| ケーブルクレーン特有部位 | メインロープ・ガイロープの緊結状態、ウインチの設置状態確認 |

出典:[ e-Gov法令検索 / クレーン等安全規則第35条 ]

作業開始前点検(日常点検)のチェック項目

クレーンの日常点検はクレーン等安全規則第36条に基づき、毎日の始業前に作業担当者が行う点検です。唯一、記録の保存が義務付けられていない点検ですが、安全確保の観点から実施が求められます。

クレーンの日常点検における点検項目は以下の通りです。

| 点検項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 操作装置 | ブレーキ・クラッチ・コントローラーの作動状況 |

| 過巻防止装置 | 正常に作動するか、物理的な損傷がないか |

| 走行レール | ランウェイ上・トロリ走行部における異物・損傷の有無 |

| 電気系統 | 配線・集電装置・開閉器・コントローラーの異常確認 |

| ワイヤーロープ通過部 | たるみ・絡まり・異常な摩耗の有無 |

出典:[ e-Gov法令検索 / クレーン等安全規則第36条 ]

暴風後等の点検のチェック項目

暴風後等の点検はクレーン等安全規則第37条に基づき、瞬間風速30m/s以上の強風や震度4以上の地震が発生した後に実施が求められる点検です。

主に屋外設置のクレーンが対象であり、点検項目は作業開始前点検と同じです。実施後は3年間の記録を保存しましょう。

| 点検項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 操作装置 | 地震や風による損傷・動作不良の有無 |

| 過巻防止装置 | 正常に作動するか、物理的な損傷がないか |

| 走行レール | レールのゆがみ・異物・ガタつきなどの有無 |

| 電気系統 | 配線・集電装置・開閉器・コントローラーの異常確認 |

| ワイヤーロープ通過部 | 損傷や異常な動き、巻取りの不具合の有無 |

出典:[ e-Gov法令検索 / クレーン等安全規則第37条 ]

まとめ

クレーンの点検は年次点検・月次点検・日常点検・暴風後等の点検の4つに分類され、それぞれ異なる点検頻度や点検項目が定められています。いずれも法令に基づく義務であり、確実な実施と記録の保管が安全確保と信頼性向上につながります。

クレーン点検表(記録表)の作成方法と管理のポイント

クレーンの点検を安全かつ確実に実施するためには、点検項目を記録する「点検表」の活用が欠かせません。点検表を用いることで、点検の抜け漏れ防止やトラブルの早期発見、関係者間での情報共有が可能になります。

この章では、点検表を使うメリットとデメリット、そして主な作成・管理方法の特徴をわかりやすく解説します。

クレーン点検表を活用するメリット・デメリット

点検表を導入することで、安全管理の質が大きく向上します。特に、法定点検の記録保存義務がある年次点検・月次点検・暴風後点検では、点検表の活用が実質必須といえるでしょう。

クレーン点検表を活用する主なメリットは以下の通りです。

- 点検項目の見える化によって、抜け漏れのない点検ができる

- 異常や故障の早期発見につながり、事故を未然に防止

- 点検履歴を蓄積でき、設備ごとの傾向分析や予防保全にも活用可能

- 法令遵守や第三者への証明資料として活用でき、信頼性向上につながる

一方で、点検表がない、または記録が不十分な場合のリスクは以下の通りです。

- 点検の実施が曖昧になり、法令違反や罰則のリスクが発生

- 見逃した異常が事故や設備トラブルに発展し、安全性や稼働率に影響

- 点検の履歴が残らず、原因調査や改善対応が困難になる

クレーン点検表の主な作成・管理方法

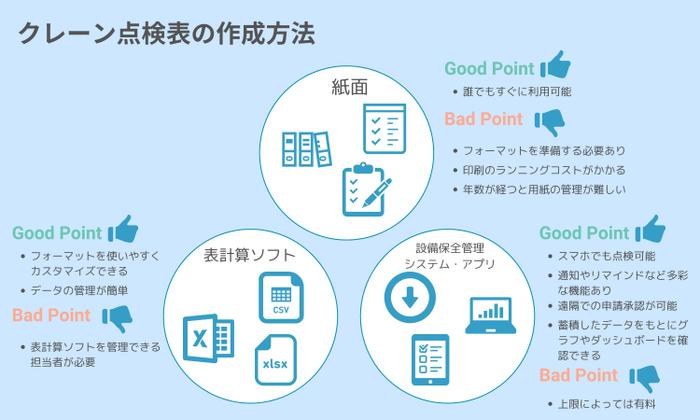

点検表の作成方法には、現場の体制やIT活用度に応じて主に3つのパターンがあります。それぞれの特徴と向いているケースを解説します。

紙の点検表はもっとも手軽に始められるが管理が煩雑

紙に印刷した点検表に直接記入する方法は、もっとも運用が簡単で導入ハードルが低い点がメリットです。

その一方で、現場の数や点検担当者が増えると記録の管理や共有に限界が出やすいという課題もあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 導入コストがかからず、すぐに始められる | 紛失・記入漏れのリスクが高い |

| デジタルツールに不慣れな現場でも対応可能 | 過去の履歴が検索しづらく、集計も手間 |

| 承認・共有など管理者の業務が煩雑になりがち |

Excelやスプレッドシートの点検表は柔軟性は高いが運用の工夫が必要

ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトを使えば、点検表を現場ごとにカスタマイズできます。

紙に比べてデータ管理がしやすくなる一方で、複数人の同時作業や記録ミス防止には注意が必要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 点検項目の追加・削除・並び替えなどが柔軟に対応できる | ファイルの共有・承認フローが属人的になりやすい |

| クラウド保存により、関係者間での情報共有も可能 | スマホでの記入や現場活用が難しい場合もある |

| データ分析や集計には一定のスキルが求められる |

本記事では、Excel形式の無料テンプレートをご用意しています。ぜひ現場に合わせてカスタマイズしてご利用ください。

設備保全管理システムはスマホ・タブレットで点検業務を効率化できる

点検表の作成・記録・管理をワンストップで行える方法が、設備保全管理システムや定期点検用アプリです。通知・集計・承認などの機能も備えており、点検業務の効率化と精度向上が期待できます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| スマホやタブレットを用いてその場で点検・記録・写真添付が可能 | 初期設定にやや手間がかかる |

| 入力ミスの自動検出や未入力のアラート機能で点検精度向上 | 現場での操作説明や習熟が必要な場合もある |

| クラウドでデータ共有・検索・レポート出力がスムーズ |

点検表の活用方法は現場の人員体制やITリテラシー、設備の数によって最適解が異なります。

まずは紙やExcelで始めてみて、運用上の課題が出てきたら、MONiPLATのようなクラウド型の設備保全管理システムの導入も検討してみてください。

まとめ

点検表はクレーンの安全管理に欠かせないツールです。点検表は紙や表計算ソフト・設備保全管理システムのいずれかで管理できますが、現場に合った方法を選ぶことで、記録の信頼性と業務効率を高めることができます。

クレーン点検の基本を押さえ、安全で効率的な現場づくりを目指しましょう

クレーンは重量物を扱う精密かつ危険を伴う機械です。クレーンの安全な運用には、法令に基づいた正しい点検と記録管理が欠かせません。点検を怠ると、重大な事故や設備停止、法令違反のリスクにもつながります。

クレーン点検のポイント

- 法定点検を確実に実施:年次・月次・日常・暴風後の4点検をタイミングごとに対応

- 点検表で記録を残す:紙・Excel・システムなど、現場に合わせた方法を選択

- 記録保存義務の遵守:年次・月次・暴風後点検の記録は3年間の保存が必須

- 効率化にはデジタル化も有効:管理が煩雑な場合は設備保全管理システムの導入も検討

点検作業は「安全・生産性・信頼性」を支える第一歩です。クレーンの点検を適切に行うことで、整備不良や点検不足による重大な事故を未然に防ぐことができます。まずは現場に合う点検記録から始めてみて、徐々に点検業務の最適化に取り組んでみてください。

クレーンの点検にはMONiPLATがおすすめ

「紙での記録は手間がかかる」や「Excelファイルが散らかって管理が大変」などのお悩みがある方は、当社の設備保全管理システムMONiPLATがおすすめです。

MONiPLATはクレーンをはじめとした、さまざまな設備の点検表をスマホやタブレット、PCを用いて一元管理できるクラウドサービスです。紙やExcelに比べて、点検の抜け漏れを防ぎやすく、記録の蓄積・検索・共有もスムーズに行えます。

なにより、今なら20設備まで無料で利用可能なので「まずは1設備だけ試してみる」といった最小限で始めてみることも大歓迎です。使い勝手を確認しながら、少しずつ点検業務のDX化を進めてみましょう。

#タグ

著者株式会社バルカー H&S事業本部

デジタルソリューション部オペレーションマネージャー

藤田 勇哉(ふじた ゆうや)

計測・制御ベンダーにて15年以上セールスエンジニアとして従事し、自動化機器やソリューションの提案を通じてさまざまな業種の製造業の現場の効率化を支援。同時期に石油・化学プラントの定修工事の元請業務を数年に渡り行う事で設備保全の最前線を経験。その後、製造業AIの市場開拓新設部署の立ち上げを行い、新規事業立ち上げの経験と合わせ、製造現場でのAIの利活用についての知見を深める。2023年からは株式会社バルカーに参画し、現在は設備管理プラットフォーム展開における営業面のマネジメントを行っている。