高所作業車点検表の作り方と管理方法を徹底解説【無料Excelテンプレート付き】

更新日:

高所作業車は電気・通信工事や建設現場の高所作業に欠かせない建設機械ですが、万が一のトラブルを防ぐためには定期的な点検と記録が必要です。しかし、点検表を作成するには手間がかかる上、どの項目を記載すべきか判断できないこともあるでしょう。

そこで本記事では、高所作業車の点検における法的ルールや具体的な点検ポイント、また便利な記録方法までをわかりやすく解説します。高所作業車用の点検Excelテンプレートも無料で配布しているので、ぜひ参考にしてください。

高所作業車にはどのような種類があるのか?

高所作業車は作業床を作業箇所へ接近させる「作業装置」と作業現場まで移動するための「走行装置」で構成されています。そんな高所作業車は用途や現場環境に合わせて、さまざまな種類が開発されています。

この章では、高所作業車の主な分類とそれぞれの特徴について解説します。

作業装置による分類

高所作業車は作業装置の動き方によって大きく4つに分類できます。作業内容や現場の状況に応じて、最適な作業装置を選ぶことが重要です。

具体的には以下4通りです。

- 伸縮ブーム型:直線的にブームが伸縮し、障害物のない高い作業位置にも接近可能

- 屈折ブーム型:ブームの中間が屈折して曲がるため、障害物を避けながら作業可能

- 混合ブーム型:伸縮と屈折両方の機能を兼ね備えたブームによって柔軟な作業が可能

- 垂直昇降型:シザース・マスト・シグマ・エックス型に細分化されており、それぞれ作業床が垂直に上昇する構造で、シザース・シグマ・エックス型に関してはエンジン式・バッテリー式が選べる

このように、作業装置による違いを理解することで現場に最適な高所作業車を選び、安全かつ効率的な作業が実現できます。

走行装置による分類

高所作業車は走行装置の違いによって分類できます。作業場所や移動距離に応じて最適な走行タイプを選びましょう。

具体的には以下2通りです。

- トラック式:トラック車両に作業装置を搭載したタイプで、公道走行が可能なため、現場間の移動が多い現場向き

- 自走式:専用の走行装置を備え、現場内専用で移動できるタイプで、ホイール式(舗装路向き)とクローラ式(不整地向き)に分かれ、地形や作業条件に応じた選択が可能

作業場所の条件に応じた走行装置を選定することで、作業効率と安全性の両立が図れます。

特定用途向け高所作業車

作業現場の特性に合わせて、特定の用途向けに設計された高所作業車もあります。

代表的な特化型高所作業車は以下の通りです。

- 通信工事用高所作業車:通信塔や電柱作業に特化

- トンネル点検車:トンネル内点検・補修作業向け

- スーパーデッキ:広い作業床で多人数作業に対応

- 橋梁点検車:橋梁や高架道路の裏側作業専用

- パーソナルリフト:小型軽量で狭いスペース作業に最適

作業現場の特性に応じて適切な車両を選ぶことで、作業の安全性・効率性が大幅に向上します。

まとめ

高所作業車は「作業装置」と「走行装置」の組み合わせによって種類が分かれます。現場の状況や作業内容に応じて最適なタイプを選ぶことで、安全性と作業効率の向上につながります。

高所作業車の点検とは?基本概要を理解しよう

高所作業車を安全に運用するためには、定期的な点検が法令で義務付けられています。点検を怠ると事故や故障につながり、作業員や周囲への影響が大きくなるリスクがあります。

この章では、高所作業車に必要な点検の種別や頻度・担当者など、基本的な情報を簡潔に解説します。

高所作業車の点検は義務?法令による目的を解説

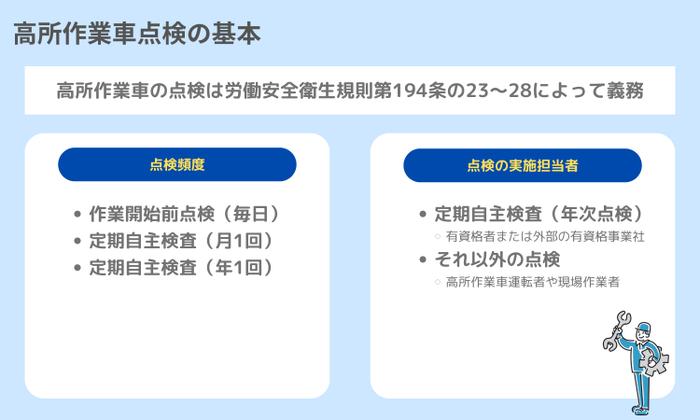

高所作業車の点検は法律で義務化されています。

労働安全衛生規則第194条の23~28では、事業者に対して高所作業車の定期的な点検と記録の保管を義務付けています。安全性確保はもちろん、点検結果に異常があった場合は速やかな補修対応も求められます。

特に定期自主検査・特定自主検査の点検記録に関しては、3年間の保管義務があります。違反した場合は、最大50万円程度の罰金などの行政処分が科されるほか、事故発生時には労災・損害賠償リスクにも直結する可能性があるため、定期的な点検を確実に行うように心掛けましょう。

出典:[ e-Gov法令検索 / 労働安全衛生規則194条の23~28 ]

高所作業車の点検頻度と適切なタイミング

高所作業車の点検は目的に応じて3種類に分かれています。それぞれの実施タイミングと点検内容は以下の通りです。

| 点検種別 | 実施頻度 | 主な点検内容 | 記録保管義務 |

|---|---|---|---|

| 作業開始前点検 (日常点検) |

毎日 (使用前) |

ブレーキ・タイヤ、 油圧・作業装置の作動状況など |

記録義務なし (任意保管推奨) |

| 定期自主検査 (月次点検) |

月1回 | 油圧・電気・走行装置、 消耗部品の確認など |

3年間保管 |

| 特定自主検査 (年次点検) |

年1回 | 機体全体、運転性能、 安全装置の詳細な点検 |

3年間保管 (有資格者による実施) |

法令に従い、適切な頻度で点検・記録を行うことで、事故リスクと法的リスクの両方を回避できます。

高所作業者点検の実施担当者とは?役割と責任について

高所作業車の点検は点検種別によって担当できる人が異なります。

| 点検種別 | 点検担当者 |

|---|---|

| 作業開始前点検(日常点検) | 運転者や現場作業者(資格不要) |

| 定期自主検査(月次点検) | 運転者や現場作業者(資格不要) |

| 特定自主検査(年次点検) | 高所作業車検査者(有資格者) または有資格事業者への委託が必要 |

特定自主検査の実施には専門的な知識と技術が必要なので、高所作業車検査者資格の取得が必要です。高所作業車検査者資格の取得には、以下の2条件を満たす必要があります。

- 高所作業車の運転技能講習を修了していること

- 厚生労働大臣が指定する講習を受講していること

その一方で、資格の取得には時間と費用がかかるため、有資格事業者に依頼する企業も少なくありません。特定自主点検を外部委託する場合の費用の目安は、以下の通りです(※整備・部品交換が必要な場合は別途費用がかかることがあります)。

| 作業床の高さ | 点検費用(目安) |

|---|---|

| 2m未満 | 約15,000円から25,000円 |

| 2m以上10m未満 | 約20,000円から35,000円 |

| 10m以上20m未満 | 約30,000円から50,000円 |

| 20m以上 | 約50,000円以上 |

まとめ

高所作業車の点検は法令で義務づけられており、内容や頻度に応じて担当者や記録の要否が異なります。正しい知識を持ち、確実に実施・管理することが安全確保と法令遵守につながります。

高所作業車の点検種別と点検項目

高所作業車の点検には法律で定められた3つの点検があります。それぞれ点検の目的や頻度・内容に違いがあるため、点検詳細を正しく理解して適切なチェックを行うことが大切です。

作業開始前点検(日常点検)のチェック項目

作業開始前点検は高所作業車を使用する前に行う日常点検です。

安全に運転できる状態かどうかを確認するための基本点検で、主に運転者自身が実施します。点検記録の保管義務はありませんが、記録しておくことが推奨されています。

作業開始前点検で確認すべき、高所作業車の点検項目は以下の通りです。

| 点検箇所 | チェック内容(例) |

|---|---|

| 作業装置 | ジャッキ・ブーム・バケットなどに損傷や油漏れがないか |

| 操作装置 | 上部・下部の操作パネルが正常に作動するか |

| 平衡装置 | バケットの傾き制御装置が正常か(調整バルブの閉鎖確認など) |

| PTOレバー | 切替がスムーズで異音がないか |

| 安全装置 | インターロック・非常用ポンプ・作業範囲制限装置などが作動するか |

作動確認を実施する際は、平坦かつ障害物のない場所に車両を停止し、下部操作から始めてください。

出典:[ e-Gov法令検索 / 労働安全衛生規則第194条の27 ]

定期自主検査(月次点検)のチェック項目

定期自主検査は月1回以上定期的に行う法定点検です。

高所作業車の走行系・制御系の装置や安全装置に異常がないか確認するための点検で、点検者は資格不要ですが運転者や現場責任者が項目に沿って確実に実施する必要があります。また、点検記録は3年間の保管が義務付けられています

定期自主検査で確認すべき、高所作業車の点検項目は以下の通りです。

| 点検箇所 | チェック内容(例) |

|---|---|

| 制動装置 | ブレーキの効きや異音、パーツの摩耗確認 |

| 操作装置 | ハンドル・スイッチ類の動作確認 |

| 作業装置 | ブーム・作業床などがスムーズに動作するか |

| 油圧装置 | ポンプ・シリンダーなどの損傷・油漏れの有無 |

| 安全装置 | 各種安全機能(インターロック、非常停止等)の動作確認 |

点検結果に基づき補修が必要な場合は対応記録も残しましょう。

出典:[ e-Gov法令検索 / 労働安全衛生規則第194条の23~25 ]

特定自主点検(年次点検)のチェック項目

特定自主検査は年に1回、有資格者による実施が義務付けられた法定点検です。

点検内容は前述した定期自主検査よりもさらに詳細で、構造部・制御系統・電気系統・油圧系統すべてが点検対象となります。

特定自主検査で確認すべき、高所作業車の点検項目は以下の通りです。

| 点検箇所 | チェック内容(例) |

|---|---|

| 原動機 | 圧縮圧力や異常音・弁すき間などの確認 |

| 動力伝達装置 | クラッチやトランスミッションなどの損傷・異常確認 |

| 走行装置 | 履帯・ホイール・タイヤ・軸受の状態確認 |

| 操縦装置 | ステアリング・ロッドの動作や連結部のガタつき |

| 制動装置 | ブレーキドラム・シューの消耗・異常の有無 |

| 作業装置 | ブーム・屈折・昇降機構・作業床などの損傷・油漏れ |

| 油圧装置 | 油圧モーター・ポンプ・安全弁等の作動確認 |

| 電気装置 | 電圧・配線の異常、警報・ライト類の動作確認 |

| 操作・安全装置 | 計器・ロック・インターロック装置や警報装置などの動作確認 |

特定自主検査の検査結果は必ず検査標章として車体に貼付し、点検記録も3年間保管してください。また外部の検査業者に委託した場合は「検査業者名」の記録が必要です。

出典:[ e-Gov法令検索 / 労働安全衛生規則第194条の26 ]

まとめ

高所作業車の点検は日常・月次・年次の3種類があり、それぞれ確認項目や実施者、保管義務が異なります。点検種別ごとの内容を把握し、確実に実施することが安全運用の基本です。

高所作業車点検表の活用と点検手法

高所作業車の安全運用には、点検の実施だけでなく記録・管理の方法も非常に重要です。点検を行っていても記録内容が不明瞭だったり、保管されていなければ、万が一の事故の際に点検実施の証明ができません。

この章では、点検表を活用するメリットと記録・管理の3つの主な方法について解説します。

高所作業車点検表を活用するメリット

点検表を活用することで、日々の安全確認が習慣化されて車両の状態変化にも早期に気付くことができるので、故障や事故のリスクを軽減することができます。

また、記録を残すことは法令遵守や万が一のトラブル発生時に点検実施の証拠としても機能します。

点検表を活用するメリットは以下の通りです。

| メリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 異常の早期発見 | 過去の検査結果との比較で不具合に気付ける |

| 法令対応 | 定期点検の記録保存義務に対応 |

| 点検の効率化 | 点検項目を明確にすることでチェック漏れを防止 |

| 教育ツールに活用 | 新人の点検手順教育に使える |

| 保全コストの削減 | 突発故障の予防で修理費を抑えられる |

高所作業車点検表の活用と適正な管理は単なる書類管理でなく、高所作業車の稼働率向上やコスト削減にも繋がる大切な業務です。

高所作業車点検表の作成・管理方法と選び方

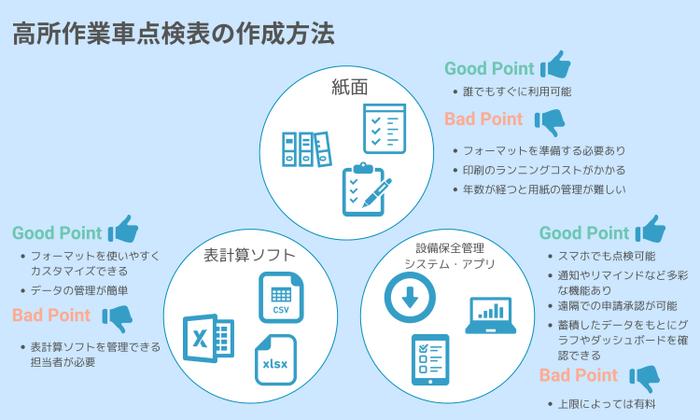

高所作業車点検表の運用方法は以下の3種類があります。現場の規模やIT環境に応じて、最適な方法を選ぶことが重要です。

紙による点検表

紙の点検表はもっともシンプルで導入コストがかからず、小規模現場やIT環境のない作業場に適しています。

紙の点検表を使用する場合のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 誰でもすぐに使える | 記入ミスや紛失リスクがある |

| インフラ不要で電源・通信なしでも使える | データの検索・集計が難しい |

| 初期導入コストがゼロ | 長期保管や分析には不向き |

Excelやスプレッドシートによる点検表

表計算ソフトを活用したテンプレートを使えば誰でも簡単に始められて、一定のデジタル管理が可能になります。法定点検の記録保存にも対応でき、紙よりも情報の整理・共有がしやすいことが利点です。

表計算ソフトの点検表を使用する場合のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| カスタマイズが自由 | 入力・共有に一定のスキルが必要 |

| 過去データを簡単に管理・分析できる | 不正アクセスや誤入力のリスクがある |

| 印刷も可能なため紙との併用もOK | ファイルの管理が煩雑になりやすい |

本記事では、高所作業車の無料Excelテンプレートを配布しています。ぜひ、お気軽にご活用ください。

設備保全管理システム・アプリによる点検表管理

設備保全管理システム(CMMS)はスマホやタブレットで点検・記録・共有がすべて一元化できるクラウド型の管理方法です。大規模な現場や複数台の高所作業車を保有する事業所で導入が進んでいます。

設備保全管理システムの点検表を使用する場合のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 入力・保存・共有がすべてリアルタイム | 導入・運用にコストがかかる |

| 点検漏れ防止やアラート機能が使える | ITスキルや運用インフラが必要 |

| データ分析や予防保全にも活用できる | システム障害時に利用できないリスク |

当社の設備保全管理システムMONiPLATは、高所作業車を含む設備点検を一元管理ができるクラウドシステムです。

スマホやタブレットでの点検・記録が簡単にでき、点検表の作成・共有・承認・保管までスムーズになります。20設備まで無料でご利用いただけますので、ぜひお試しください。

まとめ

点検表は高所作業車の安全性向上や法令対応に欠かせないツールです。紙・Excel・設備保全管理システム、3種類の運用方法から現場に合った管理手法を選び、効率よく点検・記録を行いましょう。

高所作業車の点検で安全性と生産性を両立を目指す

高所作業車を安全かつ効率的に運用するためには、法令に基づく定期的な点検とその結果を確実に記録・管理することが重要です。点検表を活用することで、安全性の向上だけでなく、業務効率化やコスト削減にもつながります。

高所作業車点検のポイント

- 法定点検を徹底的に実施:作業開始前・月次・年次の3種類の点検を確実に実施

- 点検表で記録を残す:紙・Excel・保全管理システムなど、現場に合わせた方法を選択

- 特定自主検査の委託:点検者や委託先の資格・役割を明確にして対応

- 効率化のためのデジタル化:管理が煩雑な場合は設備保全管理システムの導入も検討

点検表の管理は義務対応だけでなく、設備の信頼性や生産性を高める投資でもあります。まずはできる範囲から点検業務の見直しを始めてみてください。高所作業車の安全で効率的な作業環境づくりを、今日から一歩踏み出してみましょう。

高所作業車の点検にはMONiPLATがおすすめ

高所作業車の点検は「点検の実施」だけでなく「記録の管理」も非常に重要です。紙やExcelでも点検記録の管理は可能ですが、設備が増えたりチームで共有したい場合は、少し手間を感じることもあるかもしれません。

当社の設備保全管理システムMONiPLATは、PCだけでなくスマホやタブレットで点検結果を入力・保存・共有することができ、「誰が・いつ・どの設備を点検したか」をリアルタイムで見える化できます。

20設備まで無料でお使いいただけますので、「まずはExcelと併用しながら少し試してみたい」という方にもぴったりです。ぜひ一度、MONiPLATをお試しください。

#タグ

著者株式会社バルカー H&S事業本部

デジタルソリューション部オペレーションマネージャー

藤田 勇哉(ふじた ゆうや)

計測・制御ベンダーにて15年以上セールスエンジニアとして従事し、自動化機器やソリューションの提案を通じてさまざまな業種の製造業の現場の効率化を支援。同時期に石油・化学プラントの定修工事の元請業務を数年に渡り行う事で設備保全の最前線を経験。その後、製造業AIの市場開拓新設部署の立ち上げを行い、新規事業立ち上げの経験と合わせ、製造現場でのAIの利活用についての知見を深める。2023年からは株式会社バルカーに参画し、現在は設備管理プラットフォーム展開における営業面のマネジメントを行っている。