社用車のアルコールチェック義務化における点検記録簿の運用・管理手順を徹底解説【無料Excelテンプレート付】

更新日:

社用車のアルコールチェック義務化によって、いますぐ点検記録簿が必要という方もおられるでしょう。それに伴い、点検記録簿の必須項目や運用のコツについても知りたいというニーズもあるでしょう。

現場ではとりあえず紙の記録簿による管理になりがちですが、入力の手間や承認の遅れ、保管など、運用するうえでのデメリットも少なくありません。特に、白ナンバー車を一定数保有する事業所では、毎日の確認と1年間の記録保存が求められるため、仕組みづくりが重要です。

本記事では、社用車におけるアルコールチェックの概要について分かりやすく解説しております。さらに、無料のアルコールチェック記録簿をExcelテンプレートとして提供しています。また、当社のMONiPLATによる点検効率化についても紹介しているので、気になる方はぜひご活用下さい。

アルコールチェック義務化の概要と対象企業

この章では、アルコールチェック義務化の背景や制度拡大の経緯、白ナンバーと緑ナンバーの違い、そして義務化の対象となる企業条件を整理します。

自社が義務の対象かどうかを判断するための基礎知識をまとめましたので、正しく理解したうえで実務に活かしてください。

出典:[ 警視庁 / 安全運転管理者の業務の拡充等 ]

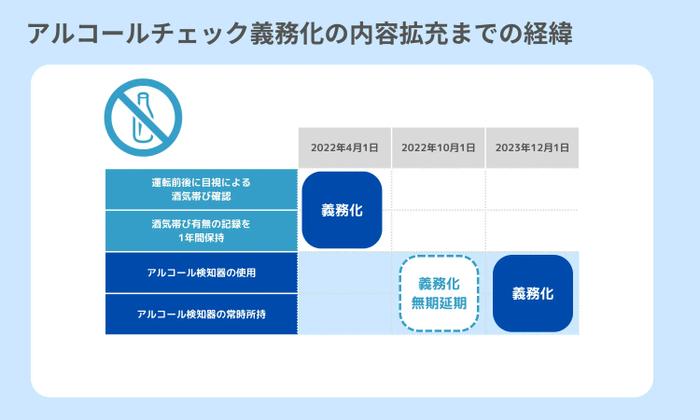

アルコールチェック義務化の背景と拡大の経緯

制度の拡大を理解するためには、なぜアルコールチェックが必要とされたのかを押さえておくことが大切です。

飲酒運転は依然として重大事故の要因であり、特に2021年6月に千葉県八街市で発生した白ナンバー社用トラックによって小学生5名が死傷した事故は社会に大きな衝撃を与えました。この事件を契機に、白ナンバーの社用車も含めた管理体制の強化が求められるようになります。

- 2022年4月1日:安全運転管理者による酒気帯び確認(運転者との対面・目視確認)が義務化

- 2023年12月1日:アルコール検知器を使用したチェックと結果の記録保存が義務化

このように段階的に制度が拡充され、現在では一定台数以上の白ナンバー車を保有する企業にまで対象範囲が広がっています。

社用車とは?白ナンバーと緑ナンバーの違い

アルコールチェック義務の対象を正しく判断するには、車両区分の理解が欠かせません。特に社用車を管理している企業では、誤解が多い部分です。

・白ナンバー(自家用自動車):企業が業務で使用する営業車・送迎車・配送用のバンなどが該当し、リース車やレンタカーを利用している場合も対象に含まれます

・緑ナンバー(事業用自動車):運送業・タクシー・バスなど、他社からの依頼を受けて荷物や人を運送する車両が該当

一見、自家用だから対象外であると誤解されやすいのですが、白ナンバー社用車もアルコールチェック義務の対象となる点については注意が必要です。

アルコールチェック義務化の対象企業

![出典:[ 警視庁 / 安全運転管理者等法定講習 ]](https://2vupdr6s.cdn.imgeng.in/v1/039c5c34-06cd-4231-96b3-08a43bbbd9f9/2.webp?v=78846&imgeng=%2Fw_700)

実際にどのような企業がアルコールチェック義務化の対象になるのかを確認しましょう。

- 1事業所あたり、乗車定員が11人以上の白ナンバー車を1台以上保有している場合

- または、白ナンバー車を5台以上保有している場合(バイクは0.5台換算)

たとえば、営業車を複数台所有する企業や、ホテルで送迎用マイクロバスを運用している事業所などが該当します。

自社が対象かどうかを確認する際には、車両台数の換算方法を誤らないことが大切です。対象となる企業は紙やExcelでの記録管理だけでは不十分になるため、組織としてアルコールチェック体制を整備する必要があります。

出典:[ 警察庁 / 安全運転管理者制度の概要 ]

まとめ

2023年12月より緑ナンバー車両だけでなく、一定条件を満たす白ナンバー社用車にもアルコールチェック義務が拡大されました。背景には重大事故の発生があり、飲酒運転防止策が強化されています。白ナンバー車両の対象条件として、乗車定員11人以上の車両を1台以上、またはその他の車両を5台以上保有する企業が該当します。対象企業は自社の車両状況を確認し、義務への対応を進めることが求められます。

アルコールチェック義務化が企業にもたらすメリット

アルコールチェック義務化は負担と捉えられがちですが、実際には企業の安全性や信頼性を高める多くの利点があります。

この章では、義務化によって得られる代表的なメリットをまとめました。制度を遵守するだけでなく、積極的に活用することで組織全体にプラスの効果をもたらします。

従業員の安全確保と職場環境の向上

アルコールチェックの導入により、飲酒運転を未然に防止できることで、従業員の安全が確保されます。これは単なる義務ではなく、従業員一人ひとりの生命と健康を守る取り組みであり、安全意識の向上にもつながります。

- 安全運転の習慣化:アルコールチェックが日常業務の一部となることで、従業員の飲酒運転リスクが減少

- 職場の信頼感の向上:企業が安全対策に真剣に取り組むことで、従業員間の信頼や安心感が向上

交通事故削減によるリスク低減

アルコールチェック義務化の大きな効果として、交通事故のリスクが軽減される点が挙げられます。事故を防ぐことは、企業に以下のような直接的・間接的なメリットをもたらします。

- 損害賠償の回避:飲酒運転による事故を防止することで、賠償責任や補償費用を回避

- 車両維持費の削減:事故を未然に防ぐことで、車両修理や保険料の上昇を抑制

- 企業活動の安定:重大事故による業務停止や信頼喪失のリスクが低減

法令遵守による企業イメージの向上

アルコールチェックの導入は、法令を遵守している証として取引先や顧客に安心感を与えます。社会的責任を果たす企業として、外部からの信頼が強化されることで、ビジネスチャンスの拡大にもつながります。

- ブランド価値の向上:安全対策に積極的な企業姿勢が評価される

- CSR活動の一環:安全運転推進は社会的責任を果たす取り組みとしても注目される

労働生産性の向上とチームワーク強化

アルコールチェックの実施を通じて、従業員の健康管理や責任意識が向上します。これにより、労働生産性が高まり、チームワークが強化されるという副次的なメリットも得られます。

- 健康管理の意識向上:アルコールチェックを機に、従業員が自らの健康に配慮するようになる

- 規律のある職場環境:安全対策が徹底されることで、組織全体の規律が強化

安全対策強化による長期的なコスト削減

初期費用や管理コストは発生しますが、長期的には経済的メリットも期待できます。飲酒運転を防止し、事故のリスクを抑えることで、総合的に見ればコスト削減につながります。

- 保険料の抑制:交通事故リスクが減少することで、保険料が見直される可能性

- 管理効率の向上:アルコールチェックをデジタルツールで管理することで、業務負担を軽減

まとめ

アルコールチェック義務化は負担と感じられる一方で、従業員の安全確保や企業の信頼性向上など、多くのメリットをもたらします。また法令遵守が企業のイメージ向上やCSR活動の一環として評価され、長期的にはコスト削減にもつながります。アルコールチェック義務化は、企業成長と安全運営の基盤を強化する重要なステップといえます。

アルコールチェック実施前に企業がすべき準備

アルコールチェックの実施は、安全運転管理者によって行われます。そのため、義務化対象の企業は安全運転管理者を選任し、以下の手続きを速やかに進める必要があります。

- 選任後15日以内に事業所の管轄警察署へ届出を提出する

- 年に一度の「安全運転管理者等講習」を受講する

安全運転管理者を選任しない場合、企業経営者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また安全運転管理者には、以下9項目の業務が義務付けられています。

- 運転者の適性把握:技能や知識、法令遵守状況を確認

- 運行計画の作成:速度違反や放置駐車違反行為、過積載運転、過労運転を防ぐ計画を立案

- 交代要員の配置:長距離や夜間運転時の安全を確保

- 異常気象時の対応:自然災害や異常天候時など安全運転が難しい場合、運行中止や安全確保措置を実施

- 健康チェックと日常点検:点呼で体調確認、および自動車点検の実施状況確認の徹底

- 運転日誌の記録:運転者名や運行開始・終了日時、運転距離などの運行情報を記録し、適切に管理

- 安全運転指導:運転者に対し、交通ルールや運転技術に関する教育を実施

- 酒気帯び運転の確認:運転前後に目視およびアルコール検知器を用いたチェック

- 確認記録と機器管理:酒気帯び確認結果を1年間保存し、検知機器を常時正常に保持

アルコール検知器の準備

アルコール検知器は、国家公安委員会が定める以下の基準に適合した機器を使用する必要があります。

呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器

購入場所は家電量販店やホームセンター、カー用品店、オンラインショップなどで入手可能です。メーカーによって機器の大きさや操作性などが異なるので、実際に使用する環境や状況にあわせて選択しましょう。

また、アルコール検知器には耐用年数や使用上限があるため、いつでも正確に測定できるように定期的な点検やメンテナンスを心がけましょう。

出典:[ 警察庁 / 国家公安委員会告示第63号 ]

管理体制および記録保持体制の構築

アルコールチェックを円滑に実施するには、適切な管理体制を整える必要があります。誰が、いつ、どのタイミングでチェックを行うかを明確化し、安全運転管理者の管理体制(検査計画)を整理しておきましょう。

また、実施フローを策定する際は、チェックの手順を標準化し、スムーズな運用を確保することが重要です。

さらに、アルコールチェック結果は記録して1年間保存することが法律で義務づけられています。保管方法や保管場所といった社内ルールも決めておきましょう。これらの体制を構築することで、法令遵守を徹底しつつ、運用ミスを防ぐことが可能です。

まとめ

効果的な車両点検には、車両管理台帳と日常点検表による正確な記録が重要です。これらのツールにより、企業は保有車両の情報を一元管理し、点検の効率化と管理の質向上が図れます。特に、複数台の車両を管理する企業にとって、リスク管理やコスト削減の面で強力なサポートとなります。

アルコールチェック実施において重要なポイント

この章では、実際にアルコールチェックを運用する際に企業が押さえておくべき 具体的な実施手順と記録管理のポイント を解説します。

アルコールチェックの対象者とタイミング

アルコールチェックは、業務で運転を行うすべての従業員が対象です。営業車の利用者や自社商品を配送するドライバーなども含まれます。

実施タイミングに関しては、原則として以下の2回です。

- 運転前:始業前や業務開始前

- 運転後:業務終了時や退勤時

日常業務の流れに組み込むことで、無理なく継続できる体制を整えましょう。

アルコールチェックの標準的な手順

国土交通省・警察庁の指針に基づき、アルコールチェックは以下の流れで行うのが基本です。

アルコールチェックの流れ

- 安全運転管理者が検知器と記録表を準備する

- 運転者と対面し、呼気を測定する

- アルコール検知器で酒気帯びの有無を確認する

- あわせて顔色・挙動などを目視で確認する

- 異常があれば運転を禁止し、上長へ報告する

このプロセスを形式的に済ませず、確認と記録を一体的に行うことが重要です。

出典:[ 警視庁 / 安全運転管理者の業務の拡充等 ]

対面チェックと非対面チェック

原則、安全運転管理者が運転者と対面で行いますが、安全運転管理者の不在や運転者の出張など、やむを得ない場合は非対面チェックも認められています。そのような場合、以下手順でチェックを実施しましょう。

- 携帯型アルコール検知器を持たせる

- ビデオ通話や写真送付で本人確認を行う

- チェック日時や検査結果を記録に残す

また、なりすましを防止するために、スマホのビデオ通話機能を利用しつつ、表情を撮影しながら記録するなどの処置が有効です。

アルコールチェックの記録と管理

アルコールチェックの記録方法に決まった形式はありません。Excelやスプレッドシートなど、表計算ツールを用いてチェックシートを作成し、手書き記録用を印刷する手法が一般的でしょう。

また、最近ではタブレットやスマホアプリを利用したデジタル記録も増加しています。デジタル記録は保存性に優れ、長期的なデータ管理にも便利です。

アルコールチェックで記録すべき項目は以下のような項目があげられます。

記録しておくべき項目

- 確認者、安全運転管理者

- 運転者名

- 運行する車両の登録番号

- チェック日時

- 確認方法(対面 / 非対面)

- アルコール検知器の使用結果(酒気帯びの有無)

- 目視による確認結果

- 酒気帯びが確認された場合の指示

上記の例として、アルコールチェック点検表のExcelテンプレートを無料で提供しています。お気軽にダウンロードして、ご活用ください。

-

このExcelのシート説明

-

シート 【記入例】テンプレート

アルコールチェック表の記入例です。

-

シート 空テンプレート

月の変わり目に新規シートを追加する場合は、本テンプレートを複製してください。複製時のシート名は自由です。

-

まとめ

アルコールチェックを確実に実施するためには、運転前後のチェックタイミング、対象者、手順を明確にすることが重要です。対面チェックが基本ですが、非対面での対応も可能です。記録は手書き用の記録表や専用アプリを活用して効率的に管理し、必要な項目を正確に保存することが求められます。法令遵守だけでなく、飲酒運転防止の徹底と安全管理の強化が図れます。

酒気帯び運転やアルコールチェックを怠った場合の罰則

酒酔い運転や酒気帯び運転には、厳しい行政処分や罰則が科せられます。一方で、現時点ではアルコールチェックを怠った場合に対する直接的な罰則は存在しません。

ただし、以下のような状況では、企業や安全運転管理者に対するペナルティが科せられる可能性があります。

- 安全運転管理者の業務違反:業務違反が続き、従業員の安全運転確保に支障があると判断された場合、公安委員会から是正措置命令や安全運転管理者の解任命令が発令される可能性がある

- 従業員による飲酒運転の責任:従業員が飲酒運転や酒気帯び運転を起こした場合、企業の代表者や責任者も「車両等を提供した者」として同等の罰則を受ける可能性がある

アルコールチェックを徹底することで、従業員や関係者の安全、そして企業の円滑な業務運営を守ることが重要です。

出典:[ 警視庁 / みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」 ]

酒酔い運転・酒気帯び運転に対する行政処分

以下は、酒酔い運転および酒気帯び運転に科される行政処分の内容です。

| 処分内容 | 条件 | 処分 |

|---|---|---|

| 酒酔い運転 [注1] |

- |

|

| 酒気帯び運転 | 呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上 0.25mg/l未満 |

|

| 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上 |

|

- 酒酔い:アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態

- 前歴及びその他の累積点数がない場合

- 欠格期間:運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間

酒酔い運転・酒気帯び運転に対する罰則

運転者だけでなく、車両の提供者や酒類を提供した者にも罰則が及ぶことがあります。

| 対象者 | 条件 | 処分 |

|---|---|---|

| 車両を運転した者 | 酒酔い運転 | 5年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |

| 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |

|

| 車両を提供した者 | (運転手の)酒酔い運転 | 5年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |

| (運転手の)酒気帯び運転 | 3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |

|

| 酒類を提供または同乗した者 | 酒類を提供または同乗した者 | 3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |

| (運転手の)酒気帯び運転 | 2年以下の懲役 または30万円以下の罰金 |

まとめ

酒酔い運転や酒気帯び運転には、免許取消や懲役刑などの厳しい行政処分・罰則が科されます。現時点でアルコールチェックを怠った場合の直接的な罰則はありませんが、安全運転管理者の業務違反が続くと是正命令や解任命令を受ける可能性があります。アルコールチェックを徹底し、飲酒運転防止に努めることが、企業の安全と信頼を守る鍵となります。

社用車のアルコールチェックで安全性と法令遵守を徹底し、企業価値を向上させよう

アルコールチェック義務化は、企業に新たな負担をもたらすように見える一方で、飲酒運転のリスクを低減し、従業員の安全確保や企業の信頼性向上を実現するための重要な取り組みです。

社用車のアルコールチェック実践のポイント

- 対象車両と対象者を明確化:社用車の条件と運転者の業務内容を把握し、対象を正確に特定する

- 安全運転管理者の役割を徹底:選任から日々の点呼や記録管理まで、管理者の責任範囲を明確にする

- 適切な機器と記録体制を導入:アルコール検知器を正確に使用し、記録を1年間保存

- デジタルツールで効率化:チェック管理の効率化には、専用アプリやクラウドツールを活用

アルコールチェックの義務化は、法令遵守の枠を超えた企業の成長戦略の一部ともいえます。安全な職場環境を構築することで、従業員の安心感と生産性を高めるとともに、企業の社会的責任の達成や顧客信頼の向上を図ることが可能です。正しい知識と運用で、法令遵守と企業価値向上の両立を目指しましょう。

社用車のアルコールチェックにはMONiPLATがおすすめ

アルコールチェックの導入は、企業にとって安全運行を確保するための重要なステップです。1回のアルコールチェック自体は簡単ですが、継続的かつ確実に実施する難しさが課題となっています。

- 業務が多忙で、チェックが疎かになる

- 記録漏れや管理ミスが発生する

- 管理者と運転者のスケジュールが合わない

MONiPLATはスマートフォンでも利用できる設備保全システムなので、アルコールチェックを含む乗務前点検業務を一元化できます。スケジュール設定や通知機能により、チェック忘れを防ぎ、管理者と運転者の負担を軽減します。

さらに、記録データを長期間保存できるため、法令遵守に必要な記録管理も安心です。記録簿の自動出力や上長への連絡機能など、便利な機能が満載です。いまなら20車両まで無料で利用できます。この機会にぜひ導入をご検討ください。

#タグ

著者株式会社バルカー H&S事業本部

デジタルソリューション部オペレーションマネージャー

藤田 勇哉(ふじた ゆうや)

計測・制御ベンダーにて15年以上セールスエンジニアとして従事し、自動化機器やソリューションの提案を通じてさまざまな業種の製造業の現場の効率化を支援。同時期に石油・化学プラントの定修工事の元請業務を数年に渡り行う事で設備保全の最前線を経験。その後、製造業AIの市場開拓新設部署の立ち上げを行い、新規事業立ち上げの経験と合わせ、製造現場でのAIの利活用についての知見を深める。2023年からは株式会社バルカーに参画し、現在は設備管理プラットフォーム展開における営業面のマネジメントを行っている。